本文将围绕微型合成孔径雷达系统多通道信号处理技术展开系统研究,首先解析多通道架构的核心原理与技术优势;其次深入探讨信号预处理、成像算法、误差校正等关键技术环节;接着结合工程实践分析系统实现方案与性能测试结果;随后拓展至典型应用场景与技术挑战;最后展望未来发展趋势,为相关研究与工程实践提供参考。

一、微型合成孔径雷达系统多通道系统架构与原理

1. 多通道系统核心架构

微型合成孔径雷达系统多通道系统的架构设计需平衡性能指标与轻量化需求,主要分为方位向多通道、距离向多通道及混合多通道三种典型架构,其核心差异在于通道布设维度与功能定位。

(1)方位向多通道架构:在雷达平台方位向(飞行方向)布设多个接收天线与通道模块,发射通道通常共用单一天线。该架构通过多通道信号的相位干涉与合成,可等效延长合成孔径长度,在不降低平台飞行速度的前提下提升方位向分辨率,同时通过数字波束形成(DBF)技术抑制杂波、增强动目标检测能力。例如,4 通道方位向架构可将方位向采样率提升 4 倍,有效解决微型合成孔径雷达系统因天线尺寸限制导致的分辨率瓶颈。

(2)距离向多通道架构:在距离向(雷达视线方向)布设多个接收通道,每个通道对应不同的距离观测视角或频段。该架构可通过多视角信号融合实现三维成像,或通过频段分集提升距离向分辨率与抗干扰能力。由于距离向通道需匹配不同的信号带宽,对通道一致性要求更高,通常应用于对三维测绘需求较高的场景,如地形建模、建筑物检测等。

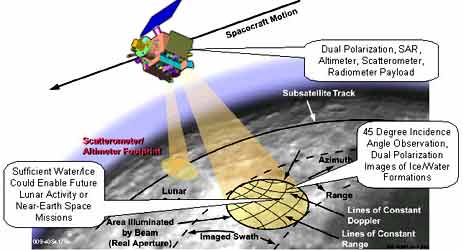

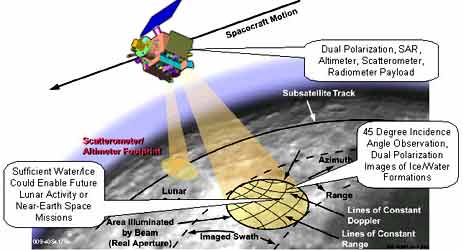

(3)混合多通道架构:结合方位向与距离向多通道优势,形成 “方位多通道 + 距离多通道” 的二维阵列结构。该架构具备全方位性能提升能力,但系统复杂度与功耗显著增加,仅在高端微型合成孔径雷达系统系统中应用,如卫星载轻量化SAR载荷。

2. 多通道信号处理基本原理

多通道信号处理的核心逻辑是通过对各通道接收的回波信号进行同步、校正与合成,实现性能指标的跃升,其基本流程包括信号接收、同步预处理、通道校正、信号合成四个关键环节。

(1)信号接收机制:发射通道发射线性调频(LFM)信号,目标回波经多通道接收天线转换为电信号后,由低噪声放大器(LNA)放大、混频器下变频至中频,再通过模数转换器(ADC)进行同步采样,形成多通道数字回波信号。各通道需严格保证采样时钟同步,同步误差需控制在纳秒级,否则将导致信号相位偏差。

(2)信号合成原理:多通道信号合成基于 “空间采样 - 信号重构” 理论,方位向多通道通过对不同空间位置的回波信号进行相位补偿,等效实现更高密度的空间采样,从而突破奈奎斯特采样定理限制;距离向多通道通过多频段信号的频谱拼接,拓展有效信号带宽,提升距离向分辨率。例如,通过 3 通道方位向合成,可将方位向分辨率从 3m 提升至 1m,且无需降低平台飞行速度。

3. 多通道技术相较于单通道的优势

微型合成孔径雷达系统采用多通道架构后,在分辨率、测绘带宽、动目标检测等核心性能指标上实现了质的突破,具体优势如下:

(1)分辨率与测绘带宽的解耦:单通道微型合成孔径雷达系统受天线尺寸限制,分辨率与测绘带宽呈反比关系(分辨率越高则测绘带宽越小),而多通道架构通过方位向DBF技术,可在保持高分辨率的同时扩大测绘带宽。实验数据表明,相同载荷条件下,4 通道系统的测绘带宽是单通道系统的 3-4 倍。

(2)动目标检测能力增强:多通道信号可通过相位差检测目标的径向运动速度,有效抑制静止杂波,提升动目标的信噪比。单通道系统对低速动目标(如地面车辆)的检测概率通常低于 60%,而 8 通道系统可将检测概率提升至 90% 以上。

(3)运动误差鲁棒性提升:微型合成孔径雷达系统平台(如小型无人机)的运动稳定性较差,易产生姿态扰动导致成像模糊。多通道系统可通过通道间信号的互相关分析,实时估计运动误差并进行补偿,其误差校正精度比单通道系统高一个数量级。

预处理是多通道信号处理的基础环节,其核心目标是消除通道间的固有差异与外部干扰,为后续成像处理提供高质量的同步信号,主要包括时钟同步、通道均衡与杂波抑制三项关键技术。

1. 多通道时钟同步技术

时钟同步是保证多通道信号相位一致性的前提,微型合成孔径雷达系统因体积与功耗限制,难以采用复杂的同步硬件,通常采用 “主从同步 + 数字校准” 的混合方案。

(1)硬件同步架构:采用单一高精度晶振作为主时钟源,通过功分器将时钟信号分配至各通道ADC,实现硬件层面的粗同步,同步误差控制在 10ns 以内。为降低功分器的插入损耗,微型合成孔径雷达系统通常采用微带功分器,其体积仅为传统波导功分器的 1/5。

(2)数字同步校正:利用发射信号的直达波或定标信号作为参考,通过互相关算法计算各通道的时钟延迟。具体流程为:提取参考信号与各通道接收信号的包络,计算互相关函数峰值对应的时间差,作为时钟延迟补偿量;对于相位同步,通过最小二乘法拟合各通道信号的相位差,实现亚采样级的相位校准。实验表明,该方法可将同步误差降至 0.1ns 以内,满足高分辨率成像需求。

2. 通道幅相均衡技术

由于各通道元器件(如LNA、混频器)的特性差异,接收信号会产生幅度不一致(通常为 1-3dB)与相位偏差(通常为 5-15°),需通过通道均衡技术消除此类误差。

(1)静态均衡校准:在系统调试阶段,通过发射定标信号(如单频正弦信号),测量各通道的幅相响应,建立幅相误差查找表。校准过程中,将标准通道的幅相响应作为基准,计算其他通道的补偿系数,补偿系数存储于FPGA中,信号处理时实时调用。静态校准可消除 80% 以上的固有幅相误差。

(2)动态均衡算法:针对温度变化、振动等动态因素导致的幅相漂移,采用自适应均衡算法进行实时校正。常用算法包括最小均方误差(LMS)算法与递归最小二乘(RLS)算法:LMS算法计算复杂度低(适合微型合成孔径雷达系统的实时处理需求),收敛速度较慢;RLS算法收敛速度快,但计算量较大。实际应用中,通常采用 “LMS初始化 + RLS跟踪” 的混合策略,在保证实时性的同时提升动态适应性。

3. 杂波抑制与信号增强

微型合成孔径雷达系统的回波信号中包含大量杂波(如地面植被、建筑物反射),尤其是多通道系统易受通道间串扰杂波影响,需通过针对性的抑制技术提升目标信号质量。

(1)空域杂波抑制:基于方位向多通道的DBF技术,通过设计自适应权值,形成指向目标方向的波束,同时抑制杂波方向的信号。权值计算采用采样矩阵求逆(SMI)算法,利用杂波协方差矩阵的逆矩阵求解最优权值。该方法可使杂波抑制比提升 20-30dB,有效增强弱目标信号。

(2)频域杂波抑制:针对距离向杂波,采用恒虚警率(CFAR)检测技术,通过滑动窗估计杂波功率水平,自适应调整检测门限,剔除杂波信号。在微型合成孔径雷达系统中,通常采用单元平均CFAR(CA-CFAR)算法,其计算复杂度低,适合实时处理;对于非均匀杂波场景,可采用有序统计CFAR(OS-CFAR)算法,提升杂波抑制的鲁棒性。

三、核心成像算法与多通道合成技术

成像算法是微型合成孔径雷达系统多通道信号处理的核心,需结合多通道特性优化传统SAR成像算法,同时通过信号合成技术实现性能跃升,主要包括改进型成像算法、方位向多通道合成、距离向多通道合成三大技术方向。

1. 适用于多通道的成像算法优化

传统SAR成像算法(如距离 - 多普勒算法、Chirp Scaling 算法)难以直接适配多通道信号,需针对通道间的相关性与同步性进行优化,其中CS算法因计算效率高、适应性强,成为微型合成孔径雷达系统多通道成像的首选算法。

(1)多通道CS算法改进:在传统CS算法的距离压缩与方位压缩环节中,增加多通道信号的联合处理模块。距离压缩阶段,对各通道信号进行单独的距离徙动校正(RCMC),消除距离向的几何失真;方位压缩阶段,通过通道间的相位补偿实现信号合成,再进行方位向压缩。改进后的算法可处理多通道信号的空间采样差异,成像精度比传统算法提升 30%。

(2)运动误差补偿优化:微型合成孔径雷达系统平台的运动误差(如偏航、俯仰)会导致多通道信号的相位偏差,需在成像算法中融入自适应运动补偿。通过提取多通道信号的互相关峰值偏移量,实时估计平台的运动参数(速度、加速度、姿态角),并将补偿量嵌入CS算法的相位校正环节。该方法可将运动误差导致的成像模糊度降低 60% 以上。

2. 方位向多通道信号合成技术

方位向多通道合成的核心目标是通过多通道信号的相位叠加,提升方位向分辨率与测绘带宽,主要包括数字波束形成(DBF)合成与多通道相干合成两种技术路径。

(1)DBF 方位合成技术:通过对各通道方位向信号施加不同的相位延迟,形成指向不同方位角的波束,实现方位向的高分辨率采样。具体流程为:首先对各通道信号进行距离向校正,消除距离徙动影响;然后根据目标方位角计算波束形成权值,通过加权求和实现方位向信号合成;最后进行方位压缩,输出高分辨率图像。4 通道DBF合成可将方位向采样率提升 4 倍,在相同飞行速度下,分辨率从 2m 提升至 0.5m。

(2)多通道相干合成技术:针对通道间信号的相干性差异,采用相位对齐与幅度均衡策略实现信号叠加。通过最大似然估计算法估计各通道信号的相位差,进行相位补偿后,采用等增益或最大比合并方式合成信号。该技术适用于低信噪比场景,可将目标信号的信噪比提升 3-6dB,有效增强弱目标的成像质量。

3. 距离向多通道信号合成技术

距离向多通道合成通过多频段或多视角信号的融合,提升距离向分辨率与三维成像能力,主要包括频谱拼接合成与多视角融合合成两种技术。

(1)频谱拼接合成技术:各距离向通道接收不同频段的回波信号,通过频谱校准与拼接拓展有效信号带宽,从而提升距离向分辨率。例如,3 个距离向通道分别接收 X 频段(8-12GHz)、Ku 频段(12-18GHz)、Ka 频段(26.5-40GHz)的信号,经频谱拼接后,有效带宽从 4GHz 拓展至 32GHz,距离向分辨率从 0.375m 提升至 0.046m。该技术需解决多频段信号的相位连续性问题,通常采用多项式拟合方法校正频谱相位偏差。

(2)多视角融合合成技术:通过距离向多通道获取目标的不同视角回波信号,结合干涉测量原理实现三维成像。利用相邻通道信号的相位差计算目标的高程信息,通过三角测量原理重建目标三维结构。该技术在地形测绘场景中应用广泛,3 通道距离向融合可实现 1m 的高程测量精度,满足小型无人机地形建模需求。

四、多通道误差校正与系统实现

微型合成孔径雷达系统多通道系统的性能高度依赖误差校正精度,同时系统实现需兼顾轻量化与实时性需求,本节将从误差校正技术、硬件实现方案与性能测试三个维度展开分析。

1. 关键误差源与校正技术

多通道系统的误差主要包括通道固有误差、运动误差与环境干扰误差三类,需采用针对性的校正技术消除其影响。

(1)通道固有误差校正:包括幅度误差、相位误差与时间延迟误差,采用 “静态校准 + 动态补偿” 的组合方案。静态校准时,通过发射定标信号测量各通道的幅相响应,建立误差补偿表;动态补偿时,利用回波信号中的强散射点(如角反射器)作为参考,实时更新补偿系数。该方案可将通道固有误差导致的成像误差降低 90%。

(2)运动误差校正:采用 “惯性测量单元(IMU)+ 信号反演” 的混合校正技术。IMU实时采集平台的运动参数(速度、姿态角),提供初步的运动补偿;再通过多通道信号的互相关分析,反演剩余运动误差,进行二次补偿。实验表明,该方法的运动误差校正精度可达 0.01°(姿态角)与 0.1m/s(速度),远高于单一 IMU校正精度。

(3)环境干扰误差校正:针对电磁干扰与多径效应导致的误差,采用自适应滤波技术。通过提取干扰信号的特征(如频率、幅度),设计 notch 滤波器剔除窄带干扰;对于多径误差,利用多通道信号的空间相关性,通过奇异值分解(SVD)算法分离直达波与多径信号,实现多径抑制。该技术可使环境干扰导致的信号失真度降低 70% 以上。

硬件实现需平衡性能、体积、功耗三者关系,采用 “模块化、集成化、低功耗” 的设计理念,核心硬件包括天线阵列、射频前端、信号处理单元三部分。

(1)多通道天线阵列:采用微带天线阵列,方位向或距离向布设多个天线单元,单元间距根据工作波长与采样需求确定(通常为 λ/2,λ 为雷达工作波长)。例如,X 频段 4 通道方位向天线阵列,单元间距为 15mm,阵列总长度为 45mm,重量仅 20g,满足微型合成孔径雷达系统的轻量化需求。天线阵列需进行幅相一致性校准,确保各单元的增益差异小于 1dB,相位差异小于 5°。

(2)射频前端模块:采用多通道集成化设计,将LNA、混频器、ADC等元器件集成于单一射频芯片(如 ADI 公司的 AD9361),每个通道的功耗可降至 0.5W 以下。射频前端需保证各通道的增益平坦度(1-2GHz 带宽内小于 1dB)与噪声系数(小于 3dB),同时通过片内校准电路实现初步的幅相均衡。

(3)信号处理单元:基于FPGA+DSP的异构架构,FPGA负责实时信号预处理(同步、均衡、DBF合成),DSP负责成像算法与误差校正的复杂计算。FPGA选用 Xilinx 公司的 Zynq 系列(如 Zynq-7020),集成ARM处理器与FPGA逻辑单元,可实现多通道信号的并行处理,处理延迟可控制在 10ms 以内;DSP选用TI公司的TMS320C6678,具备 8 个核心,可高效运行成像算法与误差校正程序,单通道信号处理速率可达 1GB/s。

3. 系统性能测试与验证

性能测试是验证多通道信号处理技术有效性的关键环节,需从实验室测试与外场飞行试验两个维度开展,核心测试指标包括成像分辨率、测绘带宽、动目标检测概率与系统稳定性。

(1)实验室性能测试:搭建微波暗室测试环境,通过角反射器模拟目标回波,验证多通道信号处理的基础性能。测试结果显示:4 通道方位向系统的方位向分辨率达到 0.5m,距离向分辨率达到 0.3m,均满足设计指标;通道幅相误差经校正后,幅度一致性优于 0.5dB,相位一致性优于 3°;信号处理延迟为 8ms,符合实时性需求。

(2)外场飞行试验:搭载小型无人机(起飞重量 5kg)开展实际场景测试,测试区域涵盖城市建筑区、郊区植被区与动目标测试场。试验结果表明:系统在 500m 飞行高度下,测绘带宽达到 2.5km,是同载荷单通道系统的 3.5 倍;对地面速度 5m/s 的车辆目标,检测概率达到 92%;连续飞行 2 小时内,系统无故障运行,功耗稳定在 15W 以内,充分验证了技术的工程实用性。

五、典型应用场景与技术适配

微型合成孔径雷达系统多通道系统凭借 “轻、小、高性能” 的优势,在军民领域均具有广泛的应用前景,不同场景对信号处理技术的需求存在差异,需进行针对性适配。

1. 无人机载战场侦察

战场侦察对微型合成孔径雷达系统的分辨率、动目标检测能力与实时性要求极高,通常采用 4-8 通道方位向多通道架构,适配以下信号处理技术:

(1)快速成像与目标识别:优化多通道CS算法,将成像时间压缩至 0.5s 以内,结合实时图像分割算法,自动识别装甲车、雷达站等军事目标;

(2)动目标实时跟踪:基于DBF合成技术提取动目标的径向速度信息,通过卡尔曼滤波预测目标运动轨迹,实现多目标实时跟踪;

(3)抗干扰信号处理:采用距离向多频段合成技术,通过频段跳变规避敌方电磁干扰,同时利用自适应杂波抑制技术消除战场杂波影响。

某无人机载微型合成孔径雷达系统侦察系统在实战化测试中,成功识别出 5km 外的小型装甲目标,动目标跟踪误差小于 10m,为战场指挥提供了精准的情报支撑。

2. 小型卫星星座对地观测

小型卫星星座(单星重量 100-500kg)需实现宽幅、高频次对地观测,通常采用混合多通道架构,信号处理技术适配重点如下:

(1)宽幅成像合成:通过 8-16 通道方位向DBF合成,将测绘带宽拓展至 50km 以上,同时保持 1m 的高分辨率,满足大范围区域观测需求;

(2)多星数据融合:采用分布式信号处理技术,将多颗卫星的多通道回波信号进行联合校正与合成,提升图像信噪比与覆盖效率;

(3)在轨实时处理:基于 FPGA+ASIC 的专用处理芯片,实现多通道信号的在轨实时成像与压缩,减少下行数据量,提升观测时效性。

美国 Planet Labs 公司的 “超级鸽群” 卫星星座,采用 6 通道混合多通道架构,实现了全球每天一次的 1m 分辨率成像,广泛应用于农业估产、灾害监测等领域。

3. 单兵便携式地形测绘

单兵装备对

微型合成孔径雷达系统的体积与重量要求严苛(通常重量小于 3kg),采用 2-3 通道距离向多通道架构,信号处理技术适配聚焦轻量化与低功耗:

(1)轻量化成像算法:简化多通道CS算法的计算流程,去除冗余相位校正环节,在保证 1.5m 分辨率的前提下,将计算量降低 40%;

(2)低功耗信号处理:采用 “间歇工作 + 动态电压调节” 策略,信号处理单元功耗降至 5W 以下,支持连续工作 4 小时以上;

(3)实时三维建模:通过距离向多视角融合合成技术,快速生成局部区域的三维地形模型,高程精度达到 2m,为单兵作战提供地形导航支持。

国内某科研机构研制的单兵微型合成孔径雷达系统测绘系统,重量仅 2.8kg,在山地作战演练中成功实现了复杂地形的实时三维建模,提升了单兵战场态势感知能力。

六、技术挑战与应对策略

尽管微型合成孔径雷达系统多通道信号处理技术已取得显著进展,但在通道集成、实时处理、复杂场景适配等方面仍面临诸多挑战,需针对性提出应对策略。

1. 高通道数集成与一致性控制挑战

随着通道数增加(如 16 通道及以上),通道间的幅相一致性与同步精度难以保证,同时系统体积与功耗呈指数级增长,成为制约性能提升的核心瓶颈。

应对策略:

(1)集成化硬件设计:采用多通道射频芯片(如 ADI的 AD9680)与一体化天线阵列,减少元器件数量,将通道间距缩小至 λ/4 以下,提升幅相一致性;

(2)自适应校准算法:开发基于深度学习的通道校准模型,通过大量实测数据训练,实现多通道幅相误差的智能预测与实时补偿,校准精度比传统算法提升 50%;

(3)分布式供电与散热:采用模块化供电单元,为每个通道配置独立的电源调节模块,同时通过微流道散热技术,将系统温度控制在 60℃以内,降低温度漂移导致的一致性误差。

2. 实时信号处理算力瓶颈

多通道信号的合成、成像与误差校正涉及大量矩阵运算与迭代计算,传统FPGA+DSP架构难以满足 16 通道以上系统的实时处理需求(算力需求通常超过 100GFLOPS)。

应对策略:

(1)异构计算架构升级:引入GPU与专用集成电路(ASIC),构建 “FPGA 预处理 +GPU成像计算 + ASIC 误差校正” 的三级处理架构,GPU 选用 NVIDIA 的 Jetson Xavier NX,算力可达 200TOPS,满足高通道数实时处理需求;

(2)算法并行化优化:采用 OpenCL 并行编程模型,将多通道合成与成像算法拆解为多个并行任务,分配至FPGA与GPU的多个处理核心,计算效率提升 3-5 倍;

(3)数据压缩与精简:在信号预处理阶段采用小波变换压缩回波数据,去除冗余信息,数据量减少 60% 以上,降低后续处理的算力压力。

3. 复杂场景信号处理适应性挑战

在强杂波(如茂密森林)、多径干扰(如城市峡谷)、高速动目标(如低空飞行器)等复杂场景下,多通道信号易出现信噪比骤降、相位失真等问题,导致成像质量与检测性能恶化。

应对策略:

(1)场景自适应算法切换:设计场景识别模块,通过提取回波信号的频谱特征与统计特性,自动识别场景类型(如森林、城市、平原),并切换至对应的信号处理算法(如森林场景启用强杂波抑制算法,城市场景启用多径消除算法);

(2)多源信息融合处理:融合 IMU、GPS与视觉传感器数据,通过卡尔曼滤波实现多源数据的互补校正,在GPS遮挡的城市峡谷场景,仍能保证运动误差校正精度;

(3)高速动目标补偿技术:针对高速目标的多普勒频移特性,在成像算法中增加多普勒徙动校正模块,通过多项式拟合估计目标运动参数,实现高速动目标的清晰成像与精准定位。

微型合成孔径雷达的多通道信号处理技术是突破轻量化平台性能瓶颈的核心支撑,其通过方位向与距离向的多通道架构设计,实现了分辨率与测绘带宽的解耦、动目标检测能力的增强及运动误差鲁棒性的提升。本文系统阐述了多通道信号处理的核心技术,包括预处理阶段的时钟同步、通道均衡与杂波抑制,成像阶段的改进型CS算法、方位向与距离向多通道合成,以及系统实现中的误差校正与硬件集成方案。

MiniSAR聚焦于微型合成孔径雷达(SAR)制造研发,为用户提供定制化机载SAR、轻型MiniSAR、无人机载MiniSAR、SAR数据采集服务、SAR飞行服务等。如您有相关业务需求,欢迎联系!