传统的单极化或双极化

MiniSAR只能获取有限的电磁散射信息,难以有效区分外观类似、结构却不同的目标(如农田与草地、金属废墟与混凝土建筑)。相比之下,全极化MiniSAR能同时采集水平-水平(HH)、水平-垂直(HV)、垂直-水平(VH)、垂直-垂直(VV)四个通道的信号,构建完整的目标极化散射矩阵,从而在几何结构、材质属性和物理状态层面深入挖掘目标特征,使分类精度实现质的飞跃。本文将从全极化MiniSAR的技术原理出发,分析其提升分类精度的内在机制,拆解关键技术环节,并结合典型案例展示其工程应用价值。

一、技术原理与核心优势

1. 技术原理

电磁波的极化状态指电场矢量在垂直传播方向平面内的振动轨迹。不同材质和结构的目标会以不同方式调制入射电磁波的极化状态。例如:

(1)光滑金属平面往往强烈反射与入射极化方向一致的信号(VV入射时VV回波强,而HV弱);

(2)植被冠层则因枝叶的随机散射,会产生明显的交叉极化信号(HV/VH)。

全极化MiniSAR的实现依赖于以下三步:

(1)极化发射与接收:发射端使用可切换极化的天线交替发射HH与VV信号,接收端采集四个极化通道的回波。

(2)构建极化散射矩阵:将回波信号组合成矩阵[S],完整描述目标对电磁波极化的调制特性。

(3)特征提取:从矩阵中提取物理意义明确的极化特征(如熵值H、各向异性A、极化度p),为分类提供定量依据。

2. 核心优势

与单极化或双极化相比,全极化MiniSAR具备三方面优势:

(1)信息更完整:能捕获完整散射机制信息,而非仅仅是强度或差异信号。

(2)抗干扰更强:可通过极化分解有效抑制地形、噪声等干扰。

(3)区分更精准:能从材质与物理状态层面进行区分,例如识别土壤湿度或植被生长阶段。

二、提升分类精度的关键技术

要在

MiniSAR小型化平台上实现高精度分类,需要解决极化信息失真、特征冗余和算力受限的问题。核心技术包括:

1. 极化校准——确保数据可靠

(1)内校准:通过系统内部信号源修正幅相差异。

(2)外校准:利用角反射器等标准目标校正系统偏差。

(3)自适应校准:利用自然目标(如平静水面)进行实时修正,以应对环境变化。

2. 特征优化——提取高区分度信息

(1)提取特征:如熵值H、各向异性A、极化比、极化相位差等。

(2)筛选特征:通过相关性和重要性分析去掉冗余特征,降低计算量。

(3)特征融合:多特征加权组合,进一步提升分类准确率。

3. 轻量化分类算法——适配有限算力

(1)规则化分类:基于特征阈值的逻辑判断,简单高效。

(2)简化机器学习:如线性核SVM、轻量随机森林,兼顾精度与速度。

(3)量化深度学习:对MobileNet、SqueezeNet等轻量模型做量化压缩,在低功耗设备上实现接近实时的高精度推理。

三、典型应用案例

1. 精细农业

目标:区分小麦、玉米、水稻,监测作物生长状态。

效果:分类精度达93%,生物量与水分反演误差分别小于8%和5%。

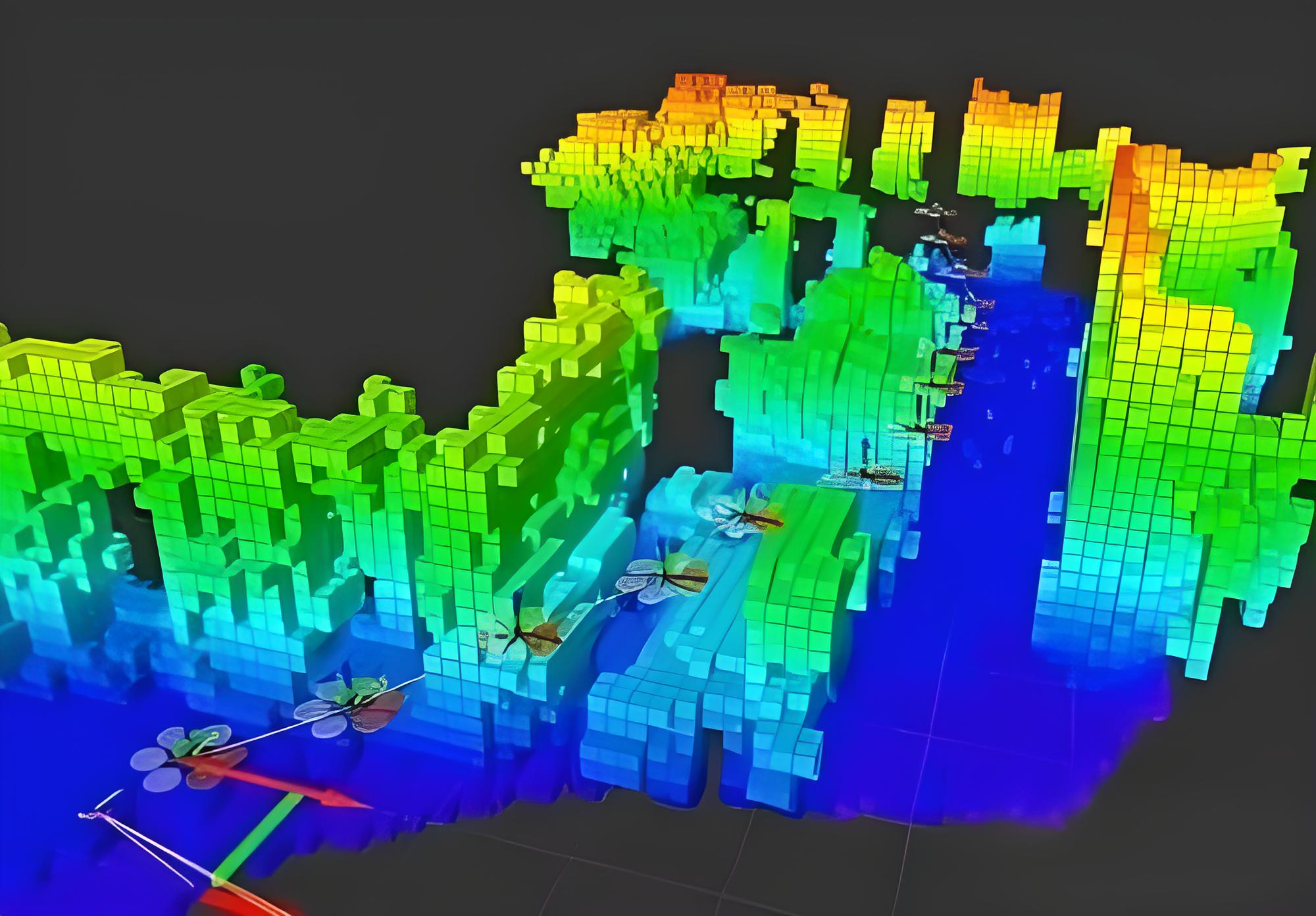

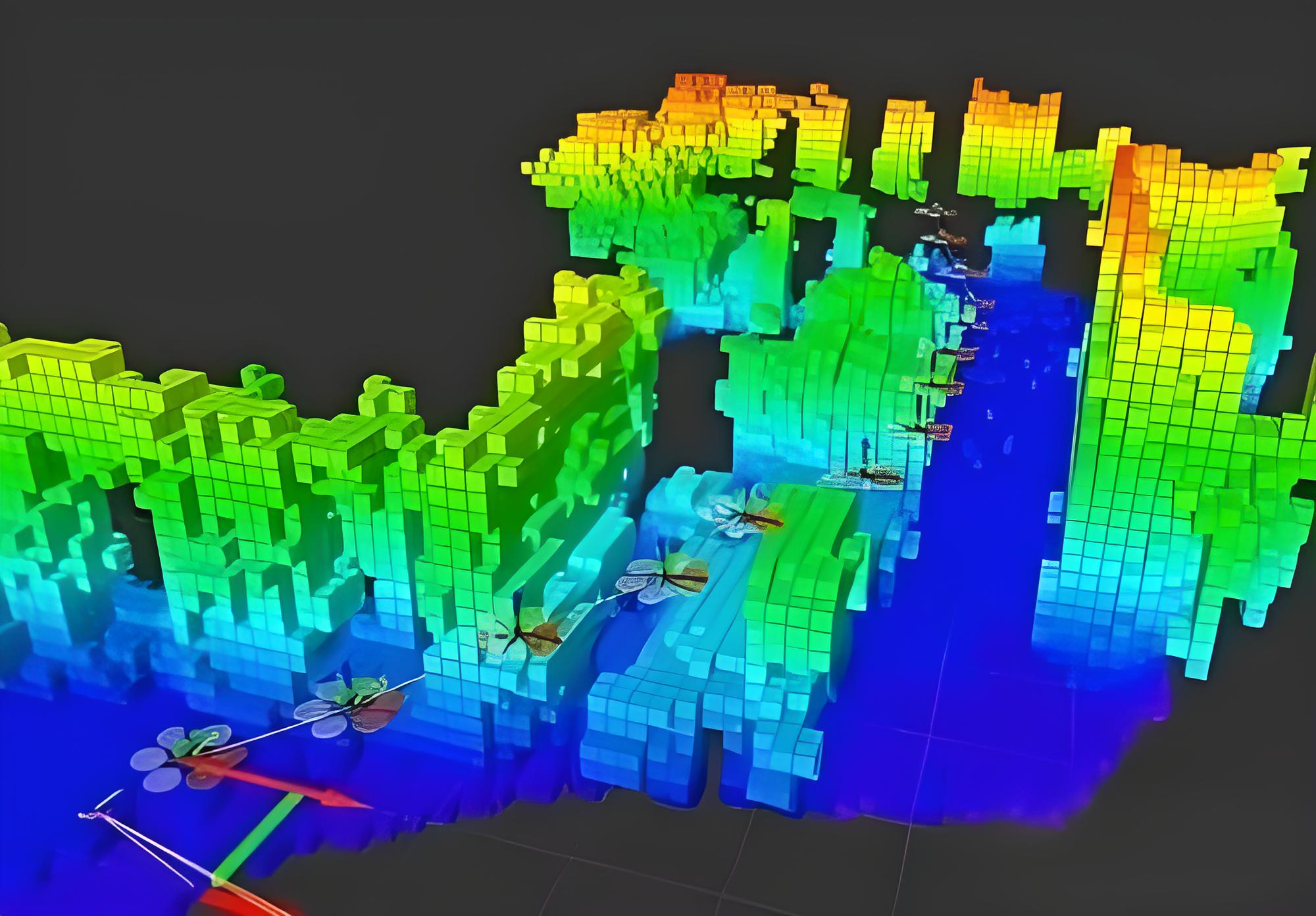

2. 灾害应急

目标:在地震废墟中区分安全救援通道与危险区域。

效果:分类精度达90%,安全路径规划效率提升30%。

3. 城市监测

目标:区分不同类型建筑,并识别违建。

效果:分类精度超过87%,违建识别率达83%。

全极化MiniSAR能够突破传统极化雷达的局限,实现对目标的更精准识别。其优势来自极化校准的高精度保障、特征优化的高效筛选、以及轻量化算法的实时适配。在农业监测、灾害应急、城市管理等领域,全极化MiniSAR已展现出广阔的应用前景,未来有望成为智能监测与精细识别的重要支撑技术。

MiniSAR聚焦于微型合成孔径雷达(SAR)制造研发,为用户提供定制化机载SAR、轻型MiniSAR、无人机载MiniSAR、SAR数据采集服务、SAR飞行服务等。如您有相关业务需求,欢迎联系!